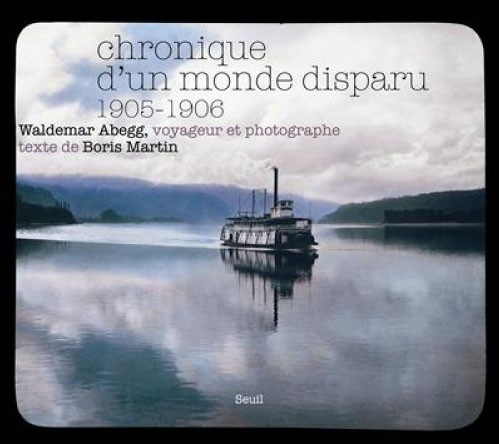

Depuis de nombreuses années, Médecins du Monde mène des actions de prévention et tente d’apporter des réponses aux violences subies par les femmes dans plusieurs pays. Pour appuyer cette démarche, l’association a décidé de témoigner en réalisant l’exposition Femmes, après coup, fruit du travail mené par le photographe Lâm Duc Hiên dans sept pays où intervient MdM. En décembre 2012, l’exposition faisait halte au Cambodge. © Texte et photos de l'article : Boris Martin - Les photos exposées sont de Lâm Duc Hiên

Au cœur d’Angkor : la Citadelle des femmes

« Je ne trouve pas les mots… Ce sont surtout les visages de ces femmes qui me frappent. » Oudom a 19 ans, la fraîcheur de son âge, le sourire avenant de son peuple, l’envie de parler. Avec un ami, ce jeune Cambodgien a décidé de venir voir l’exposition organisée par Médecins du Monde. Parmi tous les clichés que le photographe Lâm Duc Hiên a rapportés des quatre coins de la planète, c’est sur une photo prise au Pakistan que s’est posé le regard d’Oudom. La scène se tient à Lahore, dans un Dar-Ul-Aman, un refuge d’État où sont accueillies les femmes victimes de violences. On y voit l’une d’elles, effondrée, soutenue par deux autres femmes. Les mains se lient, se font attelle, pour un peu on croirait entendre les paroles de réconfort murmurées derrière les voiles aux couleurs chatoyantes. La douleur est là, palpable et insondable, intime et contagieuse. Lahore-Siem Reap : 3 600 km… Les yeux d’Oudom oscillent entre la photo et sa légende, traduite en khmer : « Je réalise qu’il y a beaucoup de violence ailleurs aussi… Je suis très choqué, mais aussi très ému par la consolation qu’apportent ces deux femmes à leur amie. »

La nuit commence à tomber sur l’exposition installée dans le centre de Siem Reap, aux portes d’Angkor, là où les vestiges de la culture khmère émergent chaque jour un peu plus, rescapés du temps et du génocide orchestré par Pol Pot. À l’image d’Oudom, les visages des visiteurs se perdent peu à peu dans la pénombre quand ceux des femmes photographiées en sortent, illuminés par les éclairages, comme sortis de l’oubli. Eux aussi. Posées sur des mannequins d’acier surmontés d’ombrelles arborant ce jaune safran symbole des moines bouddhistes, les photographies éclatent dans leur dureté et leur beauté mêlées. Les visages de ces damnées de la Terre interrogent, interpellent, défient presque le visiteur. À quelques mètres de là, la rivière qui a donné son nom à la ville déroule son cours paisible. Trois jours plus tôt, ses flots charriaient de minuscules embarcations, coupelles en forme de lotus ou de cœur, surmontées de bâtons d’encens et de bougies, que les familles rassemblées mettaient à l’eau, formant des vœux secrets pour l’année, pour la vie… La Fête des Eaux, dont on dit qu’elle a pour but de « remercier l’Eau et la Terre de leurs bienfaits et s’excuser de les avoir souillées »[1], s’achevait au rythme lent de frêles guirlandes transportant mille et un espoirs. Parmi eux, peut-être, celui de conjurer la folie des hommes.

Le combat des femmes, ce soir, se joue sur les berges de la Siem Reap, au milieu des jardins du Raffles, où l’exposition bat maintenant son plein. Dans l’obscurité, presque à tâtons, les visiteurs se pressent autour des mannequins portant témoignage de violences physiques, psychologiques ou économiques. Ici des jeunes filles se prostituant dans les rues de Kinshasa, là des ouvrières guatémaltèques soumises à des cadences infernales, là encore des femmes violées en Haïti. Défilé de douleurs. Face à elles, avec elles, des hommes, des femmes, des enfants entament un dialogue, silencieux d’abord, partagé ensuite. Kimly est une jeune femme d’une trentaine d’années venue avec sa fille qui fête ses dix printemps : « J’essaie de comprendre ce qui se passe dans la photo. Je voudrais aussi que ma fille comprenne. Ces photos parlent de la vraie vie, elles sont tellement parlantes. »

à l’image de Kimly, Soda est venu en famille avec son épouse Dany et leur fils Tonton. Il a pourtant hésité à sauter le pas, à se faufiler entre les expatriés et touristes occidentaux attirés par l’audience internationale du Festival. Comme beaucoup de ses compatriotes, Soda n’est pas à l’aise dans ces espaces culturels, tellement codés, pour tout dire surfaits où se presse un public qui ne lui ressemble pas. En organisant cette exposition à ciel ouvert, en plein centre-ville et en accès libre, Médecins du Monde voulait faire en sorte de rapprocher les uns et les autres. Pour cette soirée d’inauguration, à voir les Français, Australiens ou Anglais qui se déplacent avec aisance un verre à la main, le pari n’est pas complètement gagné. Mais Soda ne s’est pas démonté. Il a franchi cette frontière invisible, celle de la défiance et de l’effacement spontané qu’affectent les gens de son milieu : « Je pensais que ma femme et mon fils devaient savoir que, dans le monde, beaucoup de femmes ne sont pas libres. Au Cambodge aussi, la plupart des hommes contrôlent les femmes. Ils ne les considèrent pas comme leur égales, même si le gouvernement mène des campagnes en ce sens ». Moins sibyllin qu’Oudom, Soda est persuadé que cette exposition « peut aider les Cambodgiens à réaliser qu’il y a de la violence ici aussi. »

Il n’est pas nécessaire d’aller très loin pour s’en rendre compte. À Angkor, parmi les centaines de temples qui parsèment la campagne environnante, il en est un qui ne laisse personne indifférent : Banteay Srei, « la Citadelle des femmes ». Ce nom lui aurait été donné par les populations du lieu, fascinées par ses sculptures tellement raffinées qu’elles ne pouvaient être l’œuvre d’hommes. Au seuil de cette merveille dédiée à Shiva, ce dieu symbole de la totalité du monde, souvent représenté par un phallus dressé, il est possible que vous croisiez le chemin d’une mendiante dont vous vous souviendrez toute votre vie. Défigurée à l’acide, elle a subi le sort de celles qui auraient trompé leur mari, souillant ainsi la fierté familiale. Crime d’honneur, dit-on. Pour prix de cet oxymore, depuis, ses lèvres lisses ne retiennent plus la salive, ses yeux figés n’acceptent plus le clignement des cils, les boursouflures ont ravagé son visage, sa langue ne martèle plus aucune syllabe pour vous remercier de l’attention que vous lui portez et du billet que vous glissez, impuissant, dans sa main paralysée. Reste son regard… Recluse dans son propre corps, victime des hommes réfugiée dans la Citadelle des femmes. Alors vous la quittez, mi-soulagé mi-fou de colère, pour suivre le flot de touristes débonnaires qui vous emmène vers « la merveille ». Après l’horreur, la beauté, Banteay Srei et ses bas-reliefs de grès rose au milieu desquels, à la faveur de la mousson, des graines ont réussi à germer, donnant naissance à de timides pousses. Vous regardez négligemment les représentations des Devatâ, cesnymphes célestes aux yeux clos arborant un sourire désarmant de sérénité, vous appréciez « la fraîcheur de leur jeune corps au torse nu, la grâce de leurs gestes souples et de leurs doigts fuselés tenant un lotus ou jouant avec des cordons de fleurs »[2]. Mais quelque chose – non, quelqu’un – vous retient à tout jamais d’en savourer la beauté.

La violence, Sinoun peut témoigner qu’elle « l’a souvent vue dans son quotidien », même si elle refuse d’en dire plus. Divorcée, la quarantaine, elle se cache presque derrière l’une de ses deux filles, Lineat, qui l’a accompagnée et décrypte pour elle les légendes des photographies. Sinoun n’a jamais appris à lire, mais elle a des choses à dire : « Je suis très choquée. Il faut aussi freiner la violence au Cambodge. On n’en parle pas assez, parce que c’est dans la culture khmère de taire ces choses-là. Nous pouvons apprendre des autres cultures et de leur manière de traiter cette question. En tout cas, de voir ces photos, hé bien, oui, ça soulage… » La mère et la fille s’apprêtent à repartir quand Lineat, jusque là silencieuse, s’excuse presque de vouloir dire quelque chose qui semble lui tenir à cœur : « Je vais en parler à mes copines. » Transmettre. C’est peut-être le pari que l’exposition a remporté ce soir.

L’inauguration touche à sa fin. Peu à peu le public déserte les travées de l’exposition, délaissant les mannequins d’acier sur lesquels les femmes photographiées semblent retomber dans l’oubli, orphelines de l’attention qu’on leur a portée le temps d’une soirée. Seuls quelques visiteurs s’attardent. Parmi eux, une jeune fille scrute inlassablement les visages, parcoure les textes avec attention : « Je suis particulièrement émue par ces portraits. » Peut-être parce qu’ils lui parlent un peu d’elle. Sophal a 22 ans, un sourire désarmant aux lèvres, un appareil photo en bandoulière. Il faut du temps pour qu’elle se livre, un peu, retrace le parcours chaotique qui l’a conduite à croiser un jour le chemin de ce Festival d’Angkor. Originaire de Siem Reap, née dans une famille pauvre, Sophal n’est pas allée à l’école. Encore enfant, elle restait à la maison pour garder ses frères et sœurs. Un peu plus tard, ses parents l’ont envoyée vendre des fleurs dans les rues de la ville pour rapporter un peu d’argent. Sans plus de détails, évoquant son « voisinage », Sophal raconte qu’elle y a connu des violences. À peine une ombre passe-t-elle devant ses yeux toujours pétillants. Comme si le passé était désormais relégué aux oubliettes, impuissant à fracturer l’existence qu’elle s’est depuis construite. La vie de la rue sera pourtant son quotidien jusqu’à ses 17 ans. C’est à cet âge qu’elle pousse la porte d’Anjali House, une association venant en aide aux enfants des rues et à leurs familles.

Anjali House a été créée en 2006 à l’initiative d’un groupe de photographes qui, un an plus tôt, avait lancé la première édition du Festival photo d’Angkor. Depuis, les deux projets ont avancé en parallèle, conçus pour être imbriqués l’un dans l’autre. Anjali – un mot sanscrit qui signifie « offrandes » – développe toute une panoplie d’activités pour aider parents et enfants à sortir ces derniers de la rue : programme éducatifs, cours d’anglais, aide sanitaire, éducation physique, initiation à l’informatique. Mais une grande partie de son travail repose sur une ouverture à l’art, en particulier la photographie. Chaque année, à l’occasion du Festival, les enfants d’Anjali ont la possibilité de participer à des ateliers aux cours desquels ils présentent leur travail et reçoivent les conseils de photographes professionnels. Transmettre, encore.

Cette chance de rencontrer Anjali et le Festival, Sophal l’a saisie au bond. Peu à peu, la jeune fille s’est reconstruite, se passionnant pour la photo, démontrant un vrai talent, décrochant même un prix en 2010 et inaugurant, la même année, sa première exposition personnelle. Désormais, Sophal vole de ses propres ailes. Elle a quitté Anjali House pour travailler à Halo Trust, une ONG anglaise spécialisée dans le déminage, une tâche immense au Cambodge où les mines anti-personnel font encore 200 victimes chaque année. Comme si Sophal avait trouvé dans l’aide qu’elle peut apporter aux autres le moyen de rassasier ce besoin de consolation dont elle ne parle jamais. Pour elle, en tout cas, décrocher cet emploi est une nouvelle chance : « Grâce à ce travail, je suis respectée… » Mais la jeune fille n’a pas pour autant renoncé à la photographie. Cette année encore, elle participe aux ateliers organisés dans le cadre du Festival : l’occasion, aussi, de rendre visite à la « maison des offrandes » qui lui a tant donné…

C’était le 1er décembre 2012. Un samedi soir sur la Terre… Grâce à Sophal, Kimly et sa fille, Oudom, Sinoun et Lineat, Soda et sa famille, tous rassemblés autour des portraits de ces femmes de Moldavie, du Pakistan, du Guatemala ou de France, une exposition aura permis de tisser un lien, d’étendre la toile de ceux qui ne veulent pas fermer les yeux. Oui, l’espace d’une soirée, Angkor aura peut-être été une véritable Citadelle des femmes.

Vous pouvez retrouver ce texte, accompagné de photographies et d’explications sur les actions de Médecins du Monde sur le site de l’association : www.medecinsdumonde.org Pour plus d’informations sur l’association Anjali House : www.anjali-house.com